長母寺は平安末期の創建で、鎌倉中期に臨済宗に改宗し、現在に至っている。無住和尚の説教に発するという「尾張万歳」発祥の地として広く知られている。本堂は方丈形式の建物で、濃尾大地震後の再建であるが、由緒ある寺院の中心建築として親しまれている

長母寺の歴史

- 治承にこの地の領主であった山田重忠の開基により創建され、当初は天台宗に属しており亀鐘山桃尾寺

- 弘長3年(1263年)に無住一円が入寺して以降禅宗寺院となり、山号・寺号が現在のものに改められ、一時末寺93ヶ寺を数えるほど隆盛

- また、無住はこの寺で『沙石集』のほか『正應年中萬歳楽』を著し、これが尾張万歳の起源となった

- 中世には代々武家の帰依を得て北条氏・足利氏・織田氏などから寺領を寄進され、文禄年間(1593年 – 1596年)の太閤検地によって寺領が没収され一時衰退

- 天和2年(江戸時代前期、1682年)に尾張藩二代目藩主徳川光友の命により、禅僧・雪渓恵恭が再興

- 明和4年(1767年)7月、かつて、矢田川橋から菅田あたりは一面大きな池となった。当初、矢田川は、長母寺の南を流れていたため、長母寺と宝勝寺(現:守山区)とは地続きであった。大雨による矢田川決壊に伴い、矢田川が長母寺と宝勝寺の間を押し破り、流路が変わったことで守山から切り離された

矢田川決壊により長母寺は矢田川の南岸へ

矢田川決壊場所付近の風景(2023年)

河川敷から見た景色、左側が長母寺、右側が宝勝寺各々樹々に囲まれている

- 矢田川は従来長母寺(現名古屋市東区)の南を流れ守山城・宝勝寺そして長母寺は陸続き

- 1767年(明和4)7月10日から降った雨は12・13日と数日間降り続き矢田川、庄内川は各地で破堤、尾張藩全体では2,000名余の死者が出るなど流域に甚大な被害をもたらした

- この洪水により矢田川は宝勝寺と長母寺の間を突き抜けるという「山抜け」を起こし流路を長母寺の南から北に変えた

長母寺探索

長母寺周辺の風景

公園入口からのスロープ

木ヶ崎公園を通ってスロープを上ります

長母寺石段から山門まで

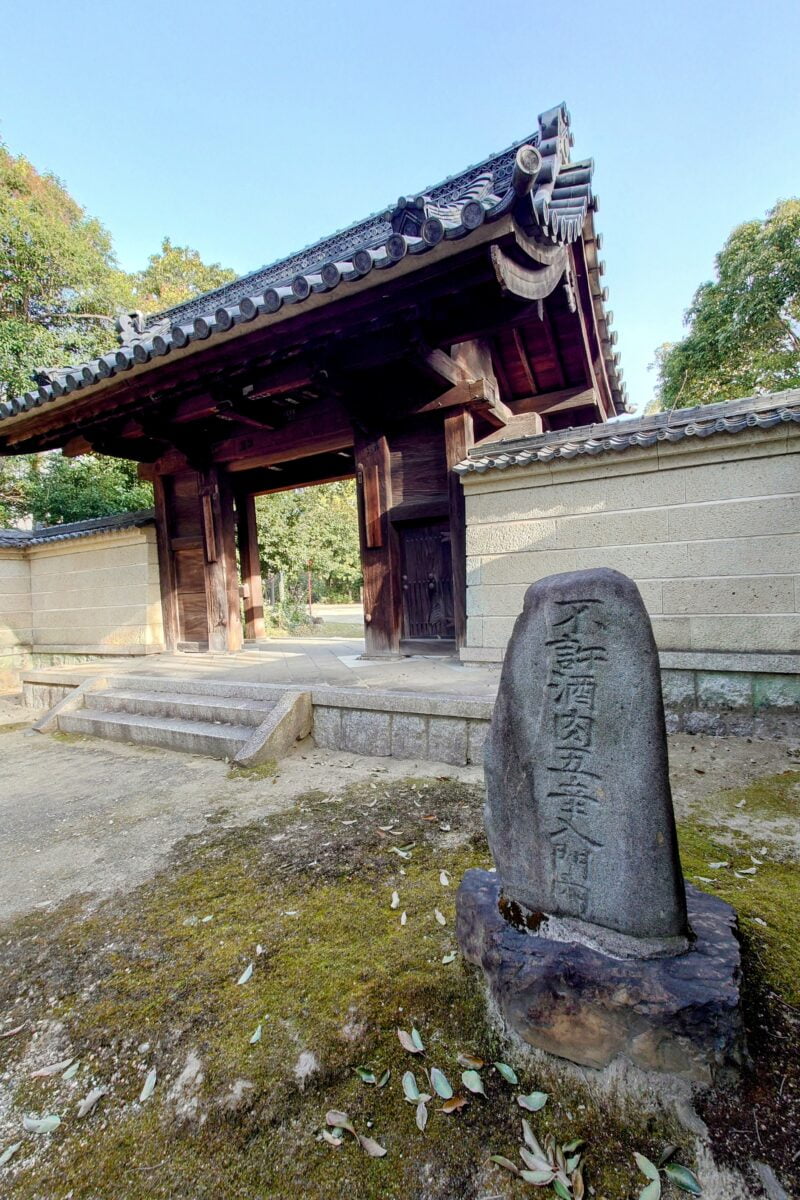

山門まで石段が続く

長母寺山門前風景

石段の先は熱田社が祀られています

参道脇にある石仏

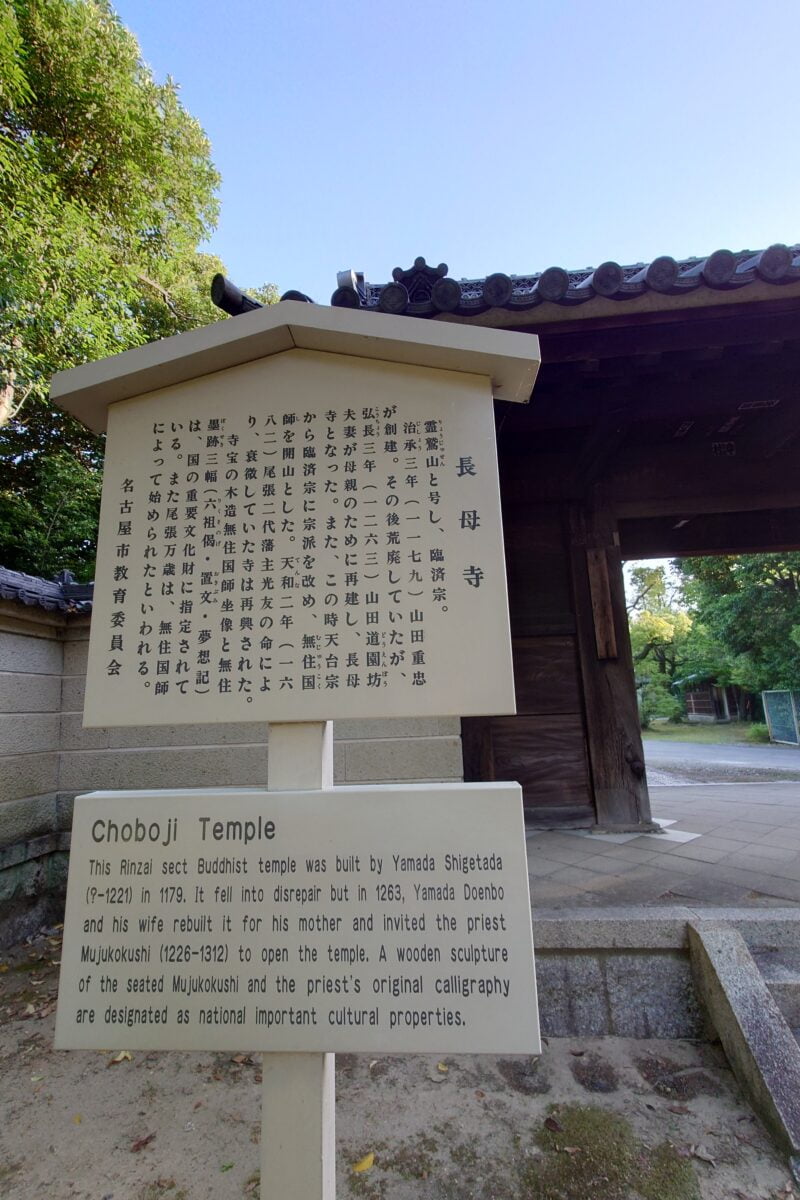

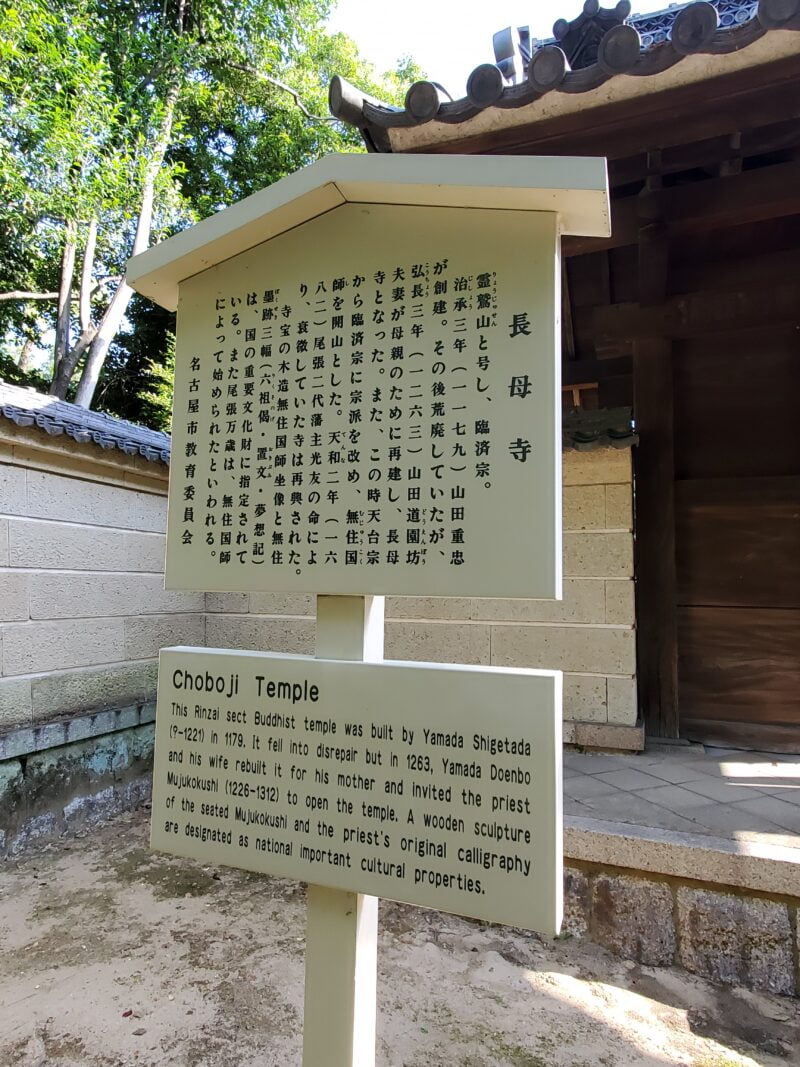

山門は有形文化財で重厚で趣きがある。山門前に結界石

長母寺境内

本堂・庫裏

有形文化財の本堂・庫裏がきれいに配置、開山堂も鎮座、庫裏前には古井戸

長母寺弘法大師像など

大きな観音様像

山門から境内に入ると弘法大師像がまとめられており、圧巻。圧倒される

長母寺さざれ石

開山堂前の「さざれ石」は岐阜県揖斐川町から、北区の料亭「十洲楼」から寄贈されたものらしい。 君が代で歌われる「さざれ石」は各地にありますが、こうした石を指すようです

長母寺百度石

寺の小池の傍に「此水つけるといぼおちる」と刻まれた珍しい百度石がある。百度石は、本堂と百度石の間をはだしで百回往復し、祈願をするもの

長母寺アクセス地図

| 所在地 | 〒461-0040 愛知県名古屋市東区矢田3-13-71 052-711-5636 |

|---|---|

| 交通アクセス | (1)大曽根駅からバスで10分 (2)名鉄瀬戸線矢田駅から徒歩で5分 |

長母寺・まとめ

長母寺、あまり一般的でもなく、有名でもない寺だが歴史を感じる。毎朝矢田川の河川敷を散歩しているので、その近辺に行くといつも思い出す。矢田川の氾濫で分断され北岸に存在したのが、今では南岸にある。不思議な因縁だ。もし、矢田川の近くに引っ越さねば、今でもその存在を知らないかもしれない。訪ねてみて、民話の昔話や尾張万歳発祥の地であることも分かった。一度たずねてください!楽しいですよ

コメント